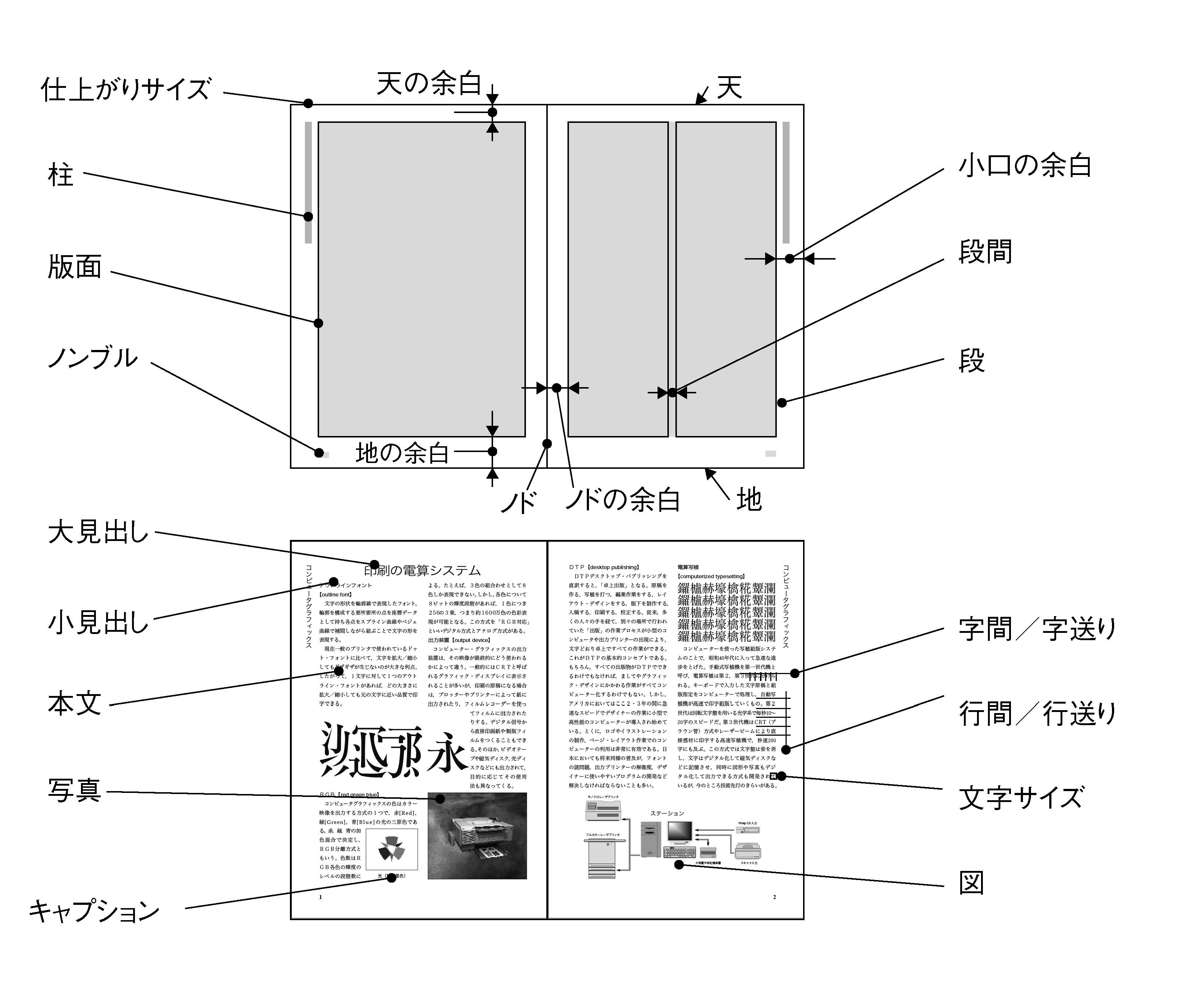

版面[type area ; type page ; text page]

「はんづら」と読む。組版されたページ面のうち、実際に印刷される文字、罫線、画像などが占める面の範囲のことである。結果的に版面の面積は、判型から余白を引いたものになる。

本文部分の各ページの版面は同一である。また左右両方のページを一つの図版として捉えるため、判型に対して版面が中央に位置していることは稀である。

判[size of paper ; size of book]

書籍やポスターなどの紙加工品の仕上がり寸法と形態を指す。

A4 判、A5 判、新書判、タブロイド判などがある。

マージン[margin]

出版物などのページにおいて上下左右に存在する版面以外の余白部分を指す。

各部の余白は上部は天、下部は地、製本で綴じられる内側はノド、その反対側は小口と呼ばれる。

- ノド[back margin]

- 天[head ; top ; top edge]

- 小口[edge ; fore edge]

- 地[tail edge]

本の綴じ目に沿った部分。

本の上部。本の背以外の中身の三方の内上端を指す。

「あたま」ともいう。

仕上げ断ちした本の三方の切り口。一般には前小口のことをいう。

本の下部。本の中身を仕上げ断ちした後の三方の下部の切り口。「けした」ともいう。

マージンと版面の取り方には諸説あるが、判型に対する伝統的な書籍の体裁はノドあきが一番狭く、次に天、小口、地の順となるのが一般的である。

一般に判型が大きいほど余白の比率は大きくなる。

小口の余白は製本のズレが目立ちやすいのであまり小さくできない。

文字の大きさ・字詰め・行間の基本ルール

- 文字の大きさは読者や本の内容によって異なるが、一般的な書籍・雑誌の本文級数は11〜14 級が標準である。

- 1 行の字詰めは文字の大きさと判型に合わせて可読性のバランスを決める。

- 行間は字詰めによって異なるが、文字の大きさの半角(1/2em)から全角アキが標準である。

- 1 行の字詰めが長ければ行間を広くし、短かければ狭くする。

- 大きな文字級数や字面が大きな文字は行間を広めにし、小さい場合は狭める。

基本組体裁

雑誌や書籍などのページに対する文字組みの基本となる体裁のことである。

版面の内側で基本組体裁に必要な値を決める。

まず先に書籍の内容表現にふさわしい書体を決め、ターゲットとしている読者が視認しやすい文字の大きさを決める。

次に組方向と行数や字詰めを決め、1 行の文字数が多い場合には段数を決める。多段組の場合には段間を設定する。

行長や字詰めと相互に関連しているのは文字サイズである。可読性という点で横組よりも縦組の方が行長を長く取ることができる。

行と行の間は一般に文字サイズの25%〜100% 程度あける。

文字サイズと行間を足したものが行送りである。

視線の移動を容易にするために、行長が長いほど相対的に行間は大きく取る。

- 組方向[type set]

- 書体[typeface ; face]

- 文字サイズ[font size]

- 字詰め

- 行長[line length]

- 字間[character gap ; separation]

- 字送り[character pitch]

- 行間[interline ; line space]

- 行送り[line pitch]

- 段[columns]

- 段組[column composition]

- 段間[column space]

本文ページが縦組か横組かを決める。

文字の用筆(筆画)や形態が同じもので作られ系統化さている字形。フォントとは異なる。

文字の大きさ。Q(1Q = 0.25mm)/ ポイント(1point ≒0.3528mm)で示す。

1 行に収容される文字数。1 行の行長に相当する。

1 行内での文字の配置において行頭から行末までの長さ。

1 行中の上下(縦組)または左右(横組)に隣り合う文字と文字の間隔。

隣り合う文字から文字までの間隔。

組版における行と行の間の空き量。一説に行間の適性値は行長の3%という説がある。

文字の大きさに行間を足した距離。

行の集合を段と称する。1 行が長くなり過ぎると読みにくくなることから、適度の文字数、適度の行数にて段を形成する。

1 ページを2 段以上で組む文字組版の方法。通し組(1 段組)に対して用いる。

1 ページを2 段以上で組む段組における段と段の間のスペース。通常段を識別しやすくするために行間よりも大きいスペースを確保して段を区切る。また罫線で区切る場合もある。

(Jagat info 2014年9月号より転載)