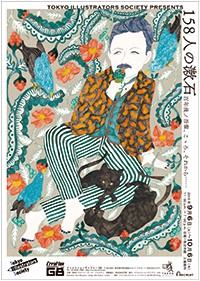

22回目となる東京イラストレーターズ・ソサエティ(TIS)の展覧会。

今年のテーマは、没後100年を迎えた夏目漱石です。

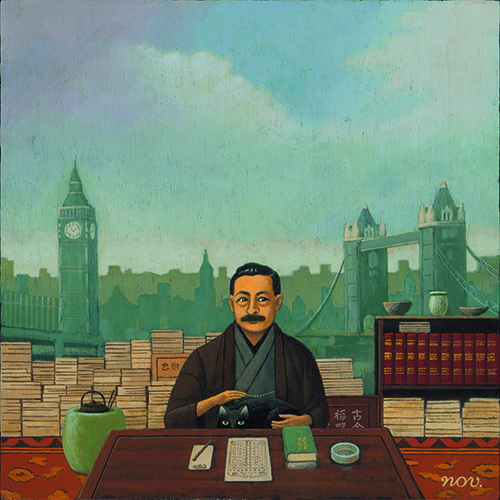

若き日の松山、熊本、ロンドン滞在を経て、新しい時代を模索して格闘した日本の文豪に、100年後のそれからを重ね合わせる、総勢158人のイラストレーションによる時間旅行をお楽しみください。

東京イラストレーターズ・ソサエティ

チカツタケオ 「漱石の銅四脚羊鈕インク壷」 |

西口司郎 「心・こころ」 |

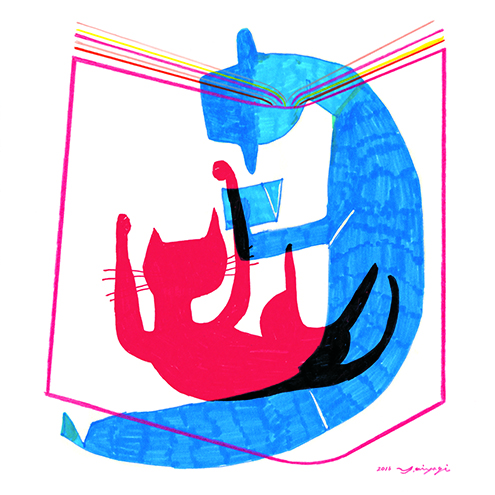

ミヤギユカリ 「漱石と猫」 |

矢吹申彦 「ボクの頭を叩くセンセイ」 |

展示内容

イラストレーション原画158点を展示・販売。

サイズ:30cm×30cmの正方形

※一部出力作品もございます。

作品販売価格

1点 35,000円(額代込・税込)

※以下の作家は非売とさせていただきます。

北村治 田代卓

※お支払いは現金のみとなります。クレジットカードのご利用はできませんので予めご了承ください。

初日オープン時の作品販売について

初日午前中のみ、作品販売のお申し込み順を抽選とさせていただきます。購入希望の方には、11時から11時30分まで抽選券を配布。11時30分より抽選を開始し、購入順を決定。この順にご希望の作品を販売いたします。

・11時30分以降にご来場のお客様は、抽選参加者のお申し込みがすべて終了するまで、販売の受付はお待ちいただきますので、あらかじめご了承ください。そのあとは、通常通り、お申し込み順に販売を行います。

・抽選券の配布は、ご来場のお客様を対象とし、おひとり1枚とさせていただきます(電話での受付は行いません)。なお、抽選券1枚につき、作品購入は1点とします。

東京イラストレーターズ・ソサエティ

東京イラストレーターズ・ソサエティ(略称TIS)は、1988年10月に発足しました。イラストレーター同士の情報交換や親睦にとどまらず、その存在や仕事ぶりを、社会に向けて発信していくために力を合わせようとしたのが結束のきっかけです。2016年7月現在の会員数は238名。イラストレーションのさらなる可能性を模索し、発展を目指すために、展覧会の開催、後進の育成を目的とした公募や、出版、研究会等積極的に会活動を行っています。

理事長 井筒啓之、副理事長 木内達朗・都築潤、事務局長 山﨑杉夫の組織構成になっています。

出品作家(五十音順 敬称略)

| 秋山 孝 秋山 花 浅賀行雄 浅妻健司 東 逸子 あずみ虫 あべ弘士 網中いづる 新井苑子 新目 惠 飯田 淳 飯野和好 いざわ直子 石川えりこ 石山好宏 板垣しゅん 井筒啓之 井筒りつこ 伊藤彰剛 いとう瞳 いぬんこ 伊野孝行 上路ナオ子 上杉忠弘 上田三根子 ウエノ★アモーレ★ヒロスケ えんどうゆりこ 及川正通 大久保厚子 大竹雄介 大野八生 小川かなこ 奥原しんこ 小沢利夫 音部訓子 海谷泰水 影山 徹 加藤裕將 川上和生 河下智美 川村 易 管野研一 北田哲也 北谷しげひさ 北見 隆 北村 治 |

北村ケンジ 北村 人 木村桂子 木村晴美 国井 節 国分チエミ 久保周史 くまあやこ 熊井 正 黒田愛里 桑原伸之 KUNTA K.タエコ ケッソクヒデキ 小池アミイゴ 五辻みつる 小寺茂樹 ごとうえみこ ゴトウヒロシ 古村耀子 近藤圭恵 斉藤美奈子ボツフォード サイトウユウスケ さか井美ゆき 阪口笑子 さかたしげゆき 櫻井砂冬美 佐々木悟郎 笹部紀成 ささめやゆき 佐藤昌美 信濃八太郎 篠崎三朗 下谷二助 霜田あゆ美 下村 勝 城芽ハヤト 杉田 豊 ヒロ杉山 宗 誠二郎 田嶋 健 田島征三 田尻真弓 田代 卓 建石修志 谷口広樹 |

タムラフキコ タラジロウ 丹下京子 チカツタケオ 手塚リサ 天明幸子 唐仁原多里 唐仁原教久 内藤貞夫 中川 学 長友啓典 ナガノホナミ 中村幸子 薙野たかひろ 西口司郎 二宮由希子 ネモト円筆 根本 孝 野村俊夫 野村美也子 長谷川慶子 秦 直也 初谷佳名子 塙 奈緒 濱 愛子 平澤一平 平松尚樹 廣中 薫 ヒロミチイト 藤井紗和 藤枝リュウジ 舟橋全二 古川タク ほししんいち マスリラ 松尾たいこ 松倉香子 松本孝志 真鍋太郎 真々田ことり 丸山誠司 みずうちさとみ 水上みのり 水沢そら 南 伸坊 ミナミタエコ |

峰岸 達 ミヤギユカリ 村井和章 森 英二郎 森 学 八木美穂子 矢吹申彦 山口はるみ 山口マオ 山口マサル 山崎綾子 山﨑杉夫 山﨑若菜 山下以登 山田博之 吉實 恵 若尾真一郎 若林 夏 渡辺 宏 渡辺リリコ |